L’étrange pari de la cryogénie : suspendre la mort en attendant la science de demain

Et si la mort n'était qu'une pause temporaire ? Des centaines de personnes ont choisi de se faire congeler après leur décès, misant sur les progrès futurs de la médecine pour une hypothétique renaissance. Entre espoir scientifique et quête d'immortalité, plongée dans cette pratique fascinante.

Quand la science-fiction devient (presque) réalité

Et si la mort n’était qu’un long sommeil ? C’est le rêve audacieux porté par la cryogénisation, cette technique qui consiste à plonger un corps dans un froid extrême (–196 °C) juste après le décès. L’objectif ? Préserver l’organisme en attendant que la médecine future trouve comment réparer les dommages causés par la maladie ou le vieillissement.

Une idée française devenue réalité outre-Atlantique

Saviez-vous que cette idée folle trouve ses racines en France ? Dès les années 1940, le biologiste Jean Rostand évoquait les effets du froid sur les cellules. Mais c’est un physicien américain, Robert Ettinger, qui donnera ses lettres de noblesse au concept avec son ouvrage « La Perspective de l’immortalité » en 1962. Son postulat : si la technologie permet de maintenir un corps intact, pourquoi ne pourrait-elle pas un jour le ramener à la vie ?

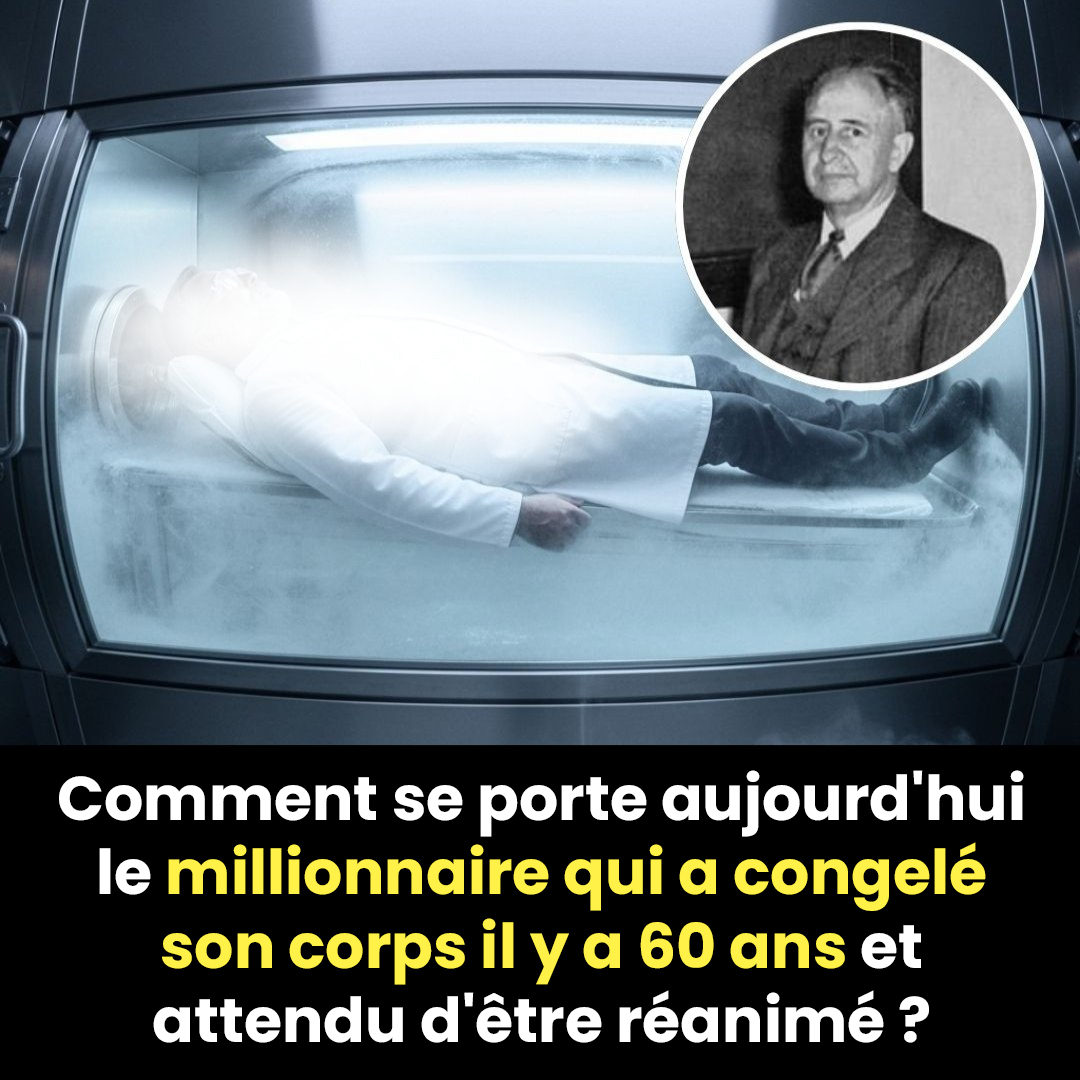

James Bedford, pionnier de l’éternité glacée

En 1967, James Bedford, un professeur américain atteint d’un cancer incurable, entre dans l’histoire comme le premier humain cryogénisé. Depuis plus de 50 ans, son corps repose dans une cuve spéciale en Arizona, devenant malgré lui le symbole de cette quête d’immortalité scientifique. Son cas pose une question vertigineuse : et si la mort n’était qu’une frontière provisoire ?

Entre espoir scientifique et questionnements éthiques

Aujourd’hui, environ 500 personnes ont choisi cette conservation ultime, tandis que des milliers d’autres ont souscrit des contrats pour rejoindre un jour ces « dormeurs » du futur. Mais le débat reste vif : peut-on vraiment espérer réveiller ces corps ? Les souvenirs et la personnalité survivront-ils à ce long hibernage ?

La cryogénisation soulève autant d’espoirs que de doutes. Pour ses adeptes, c’est le pari d’une vie – ou plutôt d’une après-vie. Pour les sceptiques, une utopie coûteuse. Mais comme le rappellent ses défenseurs, nombre de prouesses scientifiques semblaient impossibles… avant de devenir réalité.

Une fascination qui ne refroidit pas

Entre mythe de l’éternelle jeunesse et foi absolue dans le progrès, la cryogénisation continue de captiver. Même si les obstacles techniques sont immenses, elle représente cette idée profondément humaine : refuser l’inéluctable.

Aujourd’hui encore, cette pratique visionnaire divise autant qu’elle intrigue. Peut-être parce qu’au fond, elle pose la question la plus universelle qui soit : et si la mort n’était pas une fin, mais simplement une longue attente ?